前編はこちら:遊◯地|URBANING_U ONLINE レポート1

中編はこちら:遊◯地|URBANING_U ONLINE レポート2

「URBANING_U ONLINE」最後のプログラムとして、DAY2の後半に、mi-ri meterの宮口明子、笠置秀紀両名と、一般社団法人ACKTの丸山、加藤によるオープンミーティングを行いました。

———

笠置|mi-ri meter

2日間のこれまでのプログラム、お疲れさまでした。

まず、簡単にACKTの活動について教えてください。

丸山|ACKT

ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)は、東京都と国立市、公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団、アーツカウンシル東京、そして一般社団法人ACKTの5団体が協定を結んで動かす、アートプロジェクトのプラットフォームです。国立市の中で文化行政的な役割をアートプロジェクトとして担っていくようなプロジェクトの運営やそれに関係していくような活動ができないか、ということを考えて行っています。

一般社団法人ACKTは、この実働のために立ち上げた法人で、僕と加藤の2人が中心となって行っています。今回のURBANING U ONLINEのプログラムも、ACKTが事業の一環として主催、運営しています。

笠置

お二人のバックグラウンドについても教えてもらえますか?

丸山

僕自身はもともとグラフィックデザインを中心に仕事をしていました。現在はギャラリー兼ショップの運営や企画やディレクション、あと千葉市美術館という公立の美術館のミュージアムショップの運営なども行っています。その仕事の中で、アーツカウンシルと関わることもあり、今回こういう団体を立ち上げた、という感じです。

加藤|ACKT

僕は、まちづくりに関連したコンサルタント業務やデザインを主に取り組んでいます。仕事ではありませんが、国立市内で、「国立本店」という30人程度で運営する本とまちをテーマにした、サードプレイスのような場の運営も行っています。2人も自身の会社を国立市で持ちながら、一般社団法人ACKTを立ち上げています。

つまらないまち

笠置

今回行ったURBANING_Uは、普段見えないもの、無意識の感覚のようなものが顕在化するプログラムだと思っていて、プログラムを通じて、国立市の文化的な層の厚さも見えた気がしています。実際に国立市の「文化度」のようなものはあるんでしょうか。

加藤

国立市は、北側にJR国立駅を起点に広がる学園都市エリアがあり、一橋大学のメインキャンパスや桐朋学園、都立の国立高校などの有名校があります。その南側には富士見台という団地が東西に連なるエリアがあり、さらにJR南武線や甲州街道よりも南側には、古くからある谷保天満宮や田畑の広がる谷保エリアがあります。8.15㎢という小さな面積の中に、すごく分かりやすい時代のグラデーションがあるのが特徴です。

一般的に国立市といえば、学園都市エリアを思い浮かべる方が多く、昔から「文化的」と言われるのもこのエリアだと思いますが、谷保エリアは昔からの伝統があるし、地域を知らない新住民も増えている中で、何をもって「文化度」というのか、尺度が分かりづらいかもしれません。

笠置

そうなんですね。谷保は、結構住んでみたいと思うエリアです。学園都市エリアは元々は別荘地として開発された場所で、上質な学園都市であるというブランドイメージがしっかりある。

宮口さんは、このプロジェクトの視察でまちを歩いた時の印象はどうでしたか?

宮口|mi-ri meter

学園都市エリアをちょっと回ったんですけど、一番最初は「つまらないまちだな」と感じました。と言うのも、すごくおとなしいというか、何も周りに滲み出していないお行儀の良いまちみたいな印象があって。あまり人の営みや気配みたいなものが感じられなくて、ちょっとさみしいな、つまらないな、というのが印象でしたね。

笠置

でも、国立市から参加してくれた皆さんのURBANING Uの活動を見てからは、どうでした?

宮口

皆さんの活動を見て、私は国立市の一部分しか見ていなかったんだなと思いました。生活の気配が滲み出ているような場所を見つけている人もいたし、3つのエリアで全然違う文化が混在しているという意味でも興味深かったです。

笠置

計画的にキレイに作られた街でいうと田園調布とかもイメージが近いですね。国立市は街の骨格が非常に優れているから、同様のフレームを感じますが、実際に歩いてみると全然違う景色が見えて来るのは面白かったですね。

丸山

mi-ri meterの2人が最初に歩いたのは、JR国立駅南口の大学通りの界隈で、意図的に生み出されたザ・都市計画なエリア。90年くらいしか歴史がない場所なんです。例えば道は、人間の生活や営みの中で自然発生的に生まれていくものなので、その背景が想像できたりします。ただ国立市は、元々雑木林だったところにいきなり街をつくったから、歴史的な背景が読み込めない。宮口さんの「つまらない」という感想は、そういうところから出てきているのかなと思いました。

一方で、国立市には大きい公園がないので、市民は緑地帯の広がる大学通りや一橋大学の構内などを、公園の代わりとして使っています。公道のすぐそばの緑地帯で比較的自由に散歩している人や遊んでいる人やお花見をしている人がいたり、楽器の練習をしている人がいたりする。割と自由で開放的な、何をやっても許されるような雰囲気もあるのかなと思います。

国立の人

笠置

そっか。僕は国立市って、マンションの建設で運動があったり、まちを大事に思う人たちがいるイメージがあったんですけど、一方で屋外で音楽を演奏する人がいて、それに対しての寛容性もあるというのは、全然知らなかったです。住んでいる人だからこそ見えてくる、「ゆるさ」みたいなものがあるのかな。

また、国立には面白い人が多いイメージがあるんですけど、住んでいる人に関してはどうですか?

丸山

どういうレイヤーの人と普段接しているのかにもよると思うけど、結構色んな人がいるな、とは思いますね。国立や立川、八王子などは、都心で働いている人がいわゆるベッドタウンとして住んでいることはもちろん多いですし、加藤や僕もそうですけど、自分で事業を行う個人事業主とか会社を持っている人なども、比較的多いと思います。また、中央線沿いは元々、ヒッピーカルチャーが強いんですよ。国分寺や高円寺から流れてきたヒッピーカルチャーが国立にも結構根ざして活動をしている人もいます。本当に多様な人が住んでいるイメージがありますね。

加藤

あと、市民の自治意識が高いというか、時には自治体を差し置いて、市民の方々が自分のまちのことを考えて行動しているケースも多い。分かりやすい分野では、子育てや高齢者のケアなど。自分たちのまちを「自分ごと」にするための活動がかなり活発に行われているのは、国立市民の一つの大きな特徴なのかもしれません。

国立にかぶさるベール

笠置

まちのイメージは外から見ると、メディアとかニュースとか、そういうものによる印象に隠れている気がします。例えばマンションを売る、不動産を売る、という時に、その商品のイメージはベールを被っていて、それが色んなことを複雑化している気がする。多分、同じ中央線沿いの吉祥寺もそうで、「住みたい街No.1」を謳っていて、あらぬイメージにどんどん覆われてくるところがある。僕は街を歩いていて、そういうイメージが非常に気持ち悪いなと思っています。

加藤

確かに今、国立のいわゆるハイソな感じは、ブランドイメージとして強いなと思います。国立駅の北側ってすぐに国分寺市なんですけど、マンションの名前をみると「〇〇国立」としてるものが多いんです。それは、国立のイメージをつけると売れるっていうのが大きいからだろうけど……ある程度このまちに住んでいる身からすると、必ずしも「ハイソ」な印象ばかりではないし、むしろもっと本質的な、ベールの裏側の部分を広げていきたいなという気持ちが強くなっています。ではどうすれば広げられるか? そういう視点を持つことが大切だと思ってます。

笠置

今の話に近い話を最近知ったんですけど、ブランドでその土地を選んだ人よりも、しょうがなくそこに住み始めた人の方が幸福度が高いらしいんです。ただ一方で、ブランドでその土地を選んだ人も住み続けているうちに、その土地の真の姿などに触れていくと意識が変わっていくんじゃないかなとも思います。

宮口

イメージ先行だと、一番そのまちのハードルが上がっている状態だから、あとは下がっちゃうってことだよね。しょうがなく住み始めた人はそんなに期待してなかったけど、住むうちに良いまちだなと思い始める。その差だなんじゃないかな。

笠置

うん、それはあるかもしれない。

丸山

僕は国立に住み始めた頃は国立駅の近くに住んでいたんですけど、谷保に興味を持って、古い商店街の方に引っ越しました。そこに住み始めた最初の頃、その商店街に何十年も住んでいる中華料理屋さんの人に「どこから来たの?」って聞かれたので、以前は国立駅に住んでいたと伝えたら、「なんでこんなところに引っ越してきたの?」とすごい言われて。僕は住むなら谷保の方が面白いと思って選んだんですけど、昔から住んでいる人たちは、必ずしもそこに住みたくて住み始めたわけじゃないみたいなんですよね。多摩地域では、東京の都心部と多摩地域のギャップがあって「多摩格差」みたいな謎の言葉が生まれてもいますが、それと同じようなギャップや情報の格差など、色んな差が国立市の南と北でもあるのだと実感した機会でした。

笠置

谷保と同じような、都心部から少し離れた自治体に住んでいる人の話しを聞くと「ここは何もない場所だから」ということをよく言うんだけど、実はその土地の幸せなモノをよく知っていたりする。そういう魅力は、もう少し見つけられたら良いなと思いますね。国立も谷保の魅力を掘り返してみたら、すごく面白そう。

宮口

参加者の感想でも、自分の地元は雪が多くて嫌いだったけど、URBANING_Uに参加してこれまでと違う視点でまちを見直すことで、愛情が湧いた、違う視点で見れたと言ってたよね。谷保エリアでURBANING_Uをやっても面白いかもしれない。

笠置

うん、良いかもしれないね。ちなみに加藤さんはどこ出身なんですか?

加藤

生まれは名古屋で、育ちは神奈川県伊勢原市です。一人暮らしを始めてからは、大田区の雪が谷大塚や、世田谷区の千歳船橋にいました。

公共性のありか

笠置

国立に引っ越してきて、どうでした?

加藤

当時は自分以外の人が運営していた「国立本店」の活動に参加したことが、そもそも国立市にきたきっかけだったんですけど、それをきっかけに短期間で色んな人と知り合うことができて、知り合いが増えるとまちの見方も変わってきて。国立の良いところも微妙なところにも気づけていけたのは面白かったです。

笠置

生活者の視点に加えて、まちづくりの視点ではどう捉えてますか?

加藤

国立駅前に「旧国立駅舎」建物があります。15年ほど前までは現役の駅舎だったもので、中央線の高架化に伴って解体が議論されたそうですが、同時に駅舎の保存運動の動きも大きくなったそうです。解体はされたけど、使われていた部材を丁寧に保存しておき、市民や企業などから集まった多額の寄付(ふるさと納税)も活用して、昨年、おおよそ元の位置に再建され、まちの情報発信拠点として開業しました。

この話自体は本当にすごいことです。一方で、僕を含めた外から来た人間や若い世代は、そのプロセスの当事者ではないので、大なり小なり距離がある。新しいシンボルとして存在していくのだから、ノスタルジー以上の可能性に目を向ける必要はあるんじゃないかと思っています。そしてこれは、旧国立駅舎に限らず、まち全体に言えることなんじゃないかと。次世代の交わる公共性は何だろうかと思います。

笠置

確かに、旧国立駅舎は、市民のシンボルのような呼ばれ方もしてますよね。「シビックプライド」と言われるものなんですが、市民にとっての心の拠り所になっている。だけど、一部の市民だけの所有物になっていくと良くない。もう少し、通勤してこのまちに来ている人や、通学してきている学生などもつながれるような公共性があったほうが良い。そういった声がまちのつくられ方にも反映されていくと良いですね。また、まちづくりが都市計画のためだけではなくて、もっと商業者や、生業を持っている人が入りやすくなると良い。

5人の関わりしろをつくるアートプロジェクト

笠置

話題を少し変えて、アートプロジェクトにはどんな役割があるのか、ということも、もう少し深掘りしたいな。

丸山

基本的に僕はデザイン出身なのですが、デザインの仕事でアーティストと関わることや、アーティスト・コレクティブのようなゆるいつながりでアーティストと関わることも多くあります。そのようにアーティストと深く関わるようになって感じるようになったのは、デザインとはものごとの進め方が違うということでした。デザインでいうまちづくりのあり方は、合理性が高く、答えを求めたがるもの。経済合理性や、最大公約数的な幸せのあり方などが求められることが多くて、ある程度想像ができてしまうまちづくりになってしまいがちです。

一方でアートプロジェクトでは、答えが出ないようなもの、答えが出るまでに期間が長くかかってしまうもの、ともすれば答えの出ないようなものも多い。でも、ある人にはすごく刺ささることや、個人が強く思うことなどを、プログラムとして社会の中に実装していくことができる。

自分自身もデザイナーとしての経験があるからこそ、ACKTでは最初から答えを求めるような取り組みはしたくないと思っています。ACKTは東京都や国立市と協定を結んで進めている取り組みですが、明確なゴール設定がないという前提を受け止めてもらいながら進めていくことができれば、お互いに豊かな経験になるのかなとは思っています。

笠置

今、アート思考と呼ばれるものがビジネスの現場で有用である、みたいなことが言われているけど、それって突き詰めていくと結局デザインになってしまうと思うんです。非線形のような、何が起こるかわからない今の世の中にあって、答えにならないようなことを、柔軟に永遠に考え続けられるシステムみたいなものがアートなのかなとは思います。

丸山

デザインって、モダンデザインの文脈から入っているものが基本的に多いと思うんです。だから、システマチックなもの、合理主義なものが必然的に多くなっているんですが、、それだけだと解決できないことが増えてきているという印象はあります。

笠置

行政は年度単位で結果を出さないといけないから、アートプロジェクトを進めるにもどうやって辻褄を合わせていくのかは考えないといけないことだと思います。多くの地域で実際に苦労していることだと思うけど、どう考えていますか?

加藤

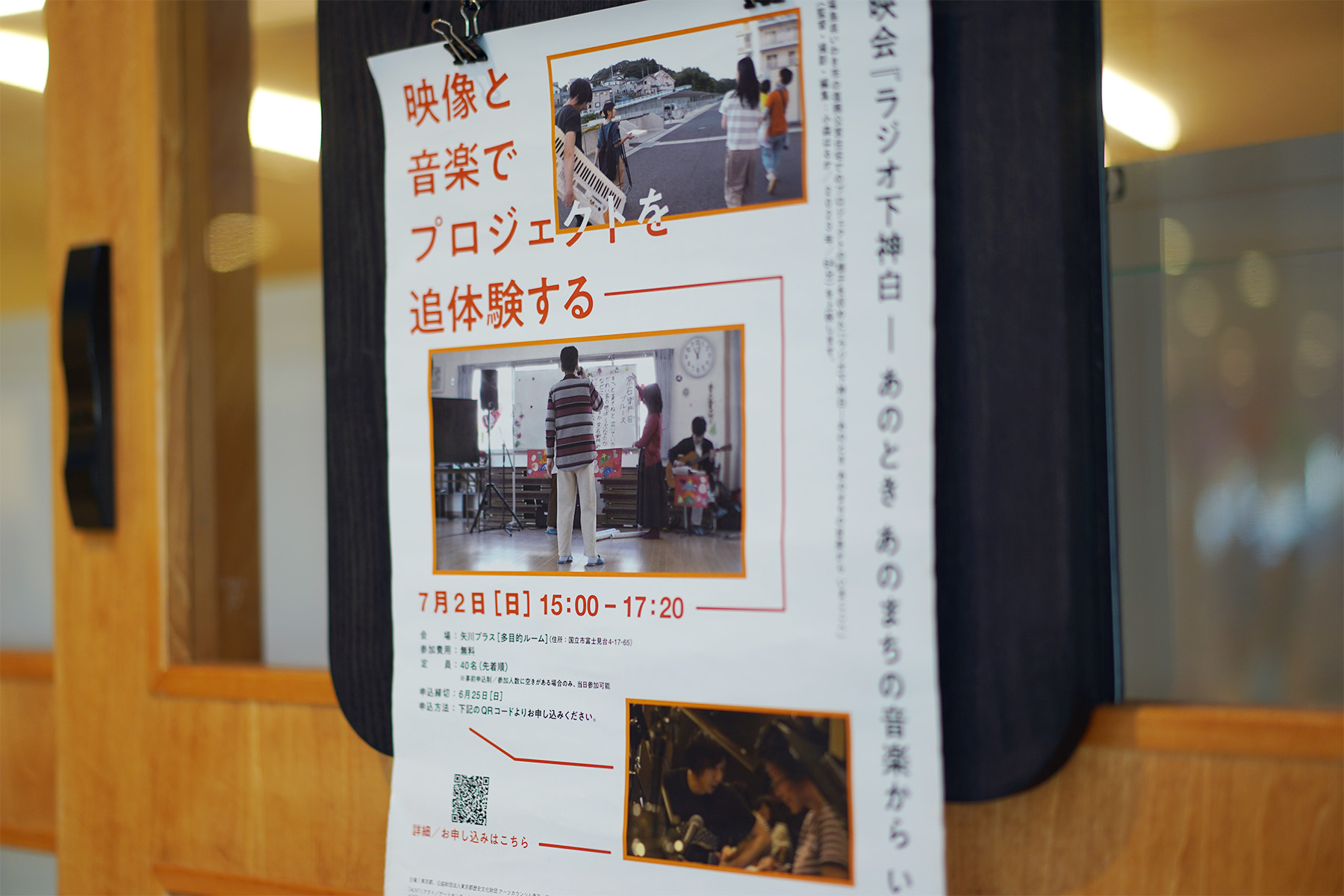

国立市でのアートプロジェクトは先例があって、英国のアーティスト、ルーク・ジェラムによるストリートピアノをテーマとした「Play Me, I’m Yours」が、文化・スポーツ振興財団主催で2018年に開催されました(くにたちアートビエンナーレ2018の一環で実施)。プログラムの使用権を購入して実現したものです。地域の方から10台のピアノを寄付していただき、それを10組のアーティストが装飾し、2週間程度、まちの中に置いておくというプログラムです。その間の2週間は街に音楽が溢れて、自主的にバイオリンを持ってくる人が出たり、ピアノと共に歌う人がいたり。多くの地域の方々が街の活動に参加している、自分たちがまちを作っているという雰囲気が出ていました。当時を知る国立市民の頭には「またあの企画をやってほしい」という記憶が刻まれていると思います。

丸山

「Play Me, I’m Yours」は僕が一般社団法人ACKTとは別でやっている会社で企画運営を担当したので、国立市の中ですごく評判が良かったことを知っています。このアートプロジェクトをやったことで、当たり前だけど国立市の子育ての問題が解決したわけでもないし、社会的な問題が直接的に解決したわけでもないんです。でも、このプロジェクトに関わった人たちの中で何かが変わったりとか、街の中でこういうことができるんだっていうことで何か意識が変わったりとか、そういう息の長いものになる可能性があるのだなと実感は持てました。ただ、それを行政がどう「評価」するのか。

今年度、加藤と一緒にいくつか他の地域の事例リサーチに行って、そこでアートプロジェクトの運営をしている人たちにインタビューをしてきました。アートプロジェクトの「評価」に対して、同じようなことを言っている人たちが多かったのが印象的です。例えば「このプロジェクトの本当の効果が出るのは20〜30年後です。だから、この場所でしかやらないです」という話がありました。場所を変えてやるとどうなるんですか? と聞いてみたら、「そうすると成果が出ない」「分かりづらくなるからやらない」そうです。道筋も違えば、到達点も違うものの「評価」って、やっぱり難しいですよね。

笠置

これまでの行政の政策では国立市の7万人を救えるサービスをつくれない中で、アートプロジェクトはもしかしたら、5人救えるかどうか。でも、アートに触れると確実に救われる人はいて、ただめちゃめちゃ効率は悪い。笑 でもそれが面白いことでもあるんだよね。

例えば、図書館で救われてる人って何人いるんだろうとか、そういうことを考えていくと、非常に文化や人間のメンタルなどを支えるにはコストがかかるんだなと感じます。社会福祉もそうだと思うんだけど。その辺りをアートプロジェクトなどで救えるといいなと思いますね。

丸山

URBANING_Uのエクササイズプログラムを通した体験と同じで、僕らがやっているACKTも、「アクトしていく」「アクションする」「動いていく」といったイメージがあります。僕ら自身はもちろん動いているんですけど、これから国立市の中でさまざまなプロジェクトを行っていく中で、関わってくれる人とつながって、またその人たちが僕らとは全然違うプロジェクトなどを立ち上げて、また広がって……そういう「関わりしろ」を増やしていきたいと考えています。

今話している高架下臨時スタジオは、JRの高架下にある広い空き空間を借りて行ってます。「遊◯地(ゆうえんち)」と名付けた取り組みの一環としてやってるんですけど、遊休地になっている場所を、アートプロジェクトを介して活用していけないかなと思っていて。「遊◯地」に何らか関わってくれる人を、僕らはCAST(キャスト)って呼んでいこうと思っていて、そのCASTの皆さんとこれから色々なプロジェクトをしていきたいなと思っています。

笠置

色々な可能性がその◯の中に代入されるってことですよね。「遊◯地」、いい名前だなと思います。

エズラ・パウンドっていう詩人がいて、その人が「芸術は人類のアンテナである」と言っていて。アンテナを張って、世の中を探って、何かを見つけてくるような役割がアートプロジェクトにはあるのかもしれません。まちがこれから新しくなっていく時に、役に立つ何かを見つけてくるような力があるのかなと思いました。

オープンミーティングにご参加いただき、ありがとうございました。

———

国立市内で参加者がWORKを行う中でも、多くの余白や可能性が見出されていました。私たちがメインの取り組みの名称を「遊◯地」としたように、まちの中でまだ見ぬ人も含め、多くの人の「◯=関わりしろ」をつくっていき、これまでとは全く違った視点でまちを見つめ直し、「アクトしていく」環境を生み出していきたいと改めて感じる機会となりました。

artist:mi-ri meter(ミリメーター)

宮口明子、笠置秀紀によって活動開始。建築、フィールドワーク、プロジェクトなど、ミクロな視点と横断的な戦術で都市空間や公共空間に取り組む。日常を丹念に観察し、空間と社会の様々な規範を解きほぐしながら、一人ひとりが都市に関われる「視点」や「空間」を提示している。宮口明子、笠置秀紀によって活動開始。建築、フィールドワーク、プロジェクトなど、ミクロな視点と横断的な戦術で都市空間や公共空間に取り組む。日常を丹念に観察し、空間と社会の様々な規範を解きほぐしながら、一人ひとりが都市に関われる「視点」や「空間」を提示している。

text : Kensuke Kato, Ryo Ando

photo : Yuki Akaba, Kensuke Kato

ヤブガラシ

ヤブガラシ シュロ

シュロ 大きくなったシュロの木

大きくなったシュロの木 黙々と作業する

黙々と作業する こちらの植え込みも草取りをしていきます

こちらの植え込みも草取りをしていきます 実っている柿

実っている柿 間引いた柿の実、たくさん

間引いた柿の実、たくさん 自家製紫蘇ジュース

自家製紫蘇ジュース モーニングの様子

モーニングの様子 みんなで談笑

みんなで談笑 4月に花の種を蒔いた場所は仮囲いをしていた

4月に花の種を蒔いた場所は仮囲いをしていた 軸となる杭には太めの枝を設置

軸となる杭には太めの枝を設置 木の枝を重ねていくと立派なしがらみに

木の枝を重ねていくと立派なしがらみに 後日改めて確認したところさっそく公園に馴染んだような

後日改めて確認したところさっそく公園に馴染んだような ドクダミの花は6月頃が最盛期

ドクダミの花は6月頃が最盛期 まずはいつも通りの緑の手入れ

まずはいつも通りの緑の手入れ 公園のあちこちに生えているドクダミを手分けして摘み取る

公園のあちこちに生えているドクダミを手分けして摘み取る 今回は白い花の部分を使用

今回は白い花の部分を使用 作業がはじまると熱がこもり黙々と

作業がはじまると熱がこもり黙々と 花を小瓶に詰めていくと見た目にもキレイ

花を小瓶に詰めていくと見た目にもキレイ 市販のホワイトリカーを小瓶に注いでいく

市販のホワイトリカーを小瓶に注いでいく ホワイトリカーに漬けてから1ヶ月を経過したらすっかり茶色に

ホワイトリカーに漬けてから1ヶ月を経過したらすっかり茶色に

↑作業中の様子

↑作業中の様子

ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)によるアートプロジェクトのラーニングプログラムの一環として、国立市への知見を広め、活動の可能性を探る「くにたちまち歩きワークショップ」を2日間にわたって開催しました。

ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)によるアートプロジェクトのラーニングプログラムの一環として、国立市への知見を広め、活動の可能性を探る「くにたちまち歩きワークショップ」を2日間にわたって開催しました。 関民帽子アトリエでお話を伺う様子

関民帽子アトリエでお話を伺う様子 実際に歩いたところを地図に書き起こす

実際に歩いたところを地図に書き起こす 用水で少年とカードを拾う様子

用水で少年とカードを拾う様子 一橋大学構内を歩く

一橋大学構内を歩く 撮影した写真を見ながら1日を振り返る

撮影した写真を見ながら1日を振り返る 「初午」の話を伺う様子

「初午」の話を伺う様子 Text : Ryo Ando , Noriko ANZAI , Tomonori HIJIKATA , Emiko TAKEUCHI

Text : Ryo Ando , Noriko ANZAI , Tomonori HIJIKATA , Emiko TAKEUCHI アートプロジェクト「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」は2021年度からスタートし、国立市内外で様々な企画を展開しています。

アートプロジェクト「ACKT(アクト/アートセンタークニタチ)」は2021年度からスタートし、国立市内外で様々な企画を展開しています。 上映中の様子

上映中の様子 アフタートークの様子

アフタートークの様子 トークセッションの様子

トークセッションの様子

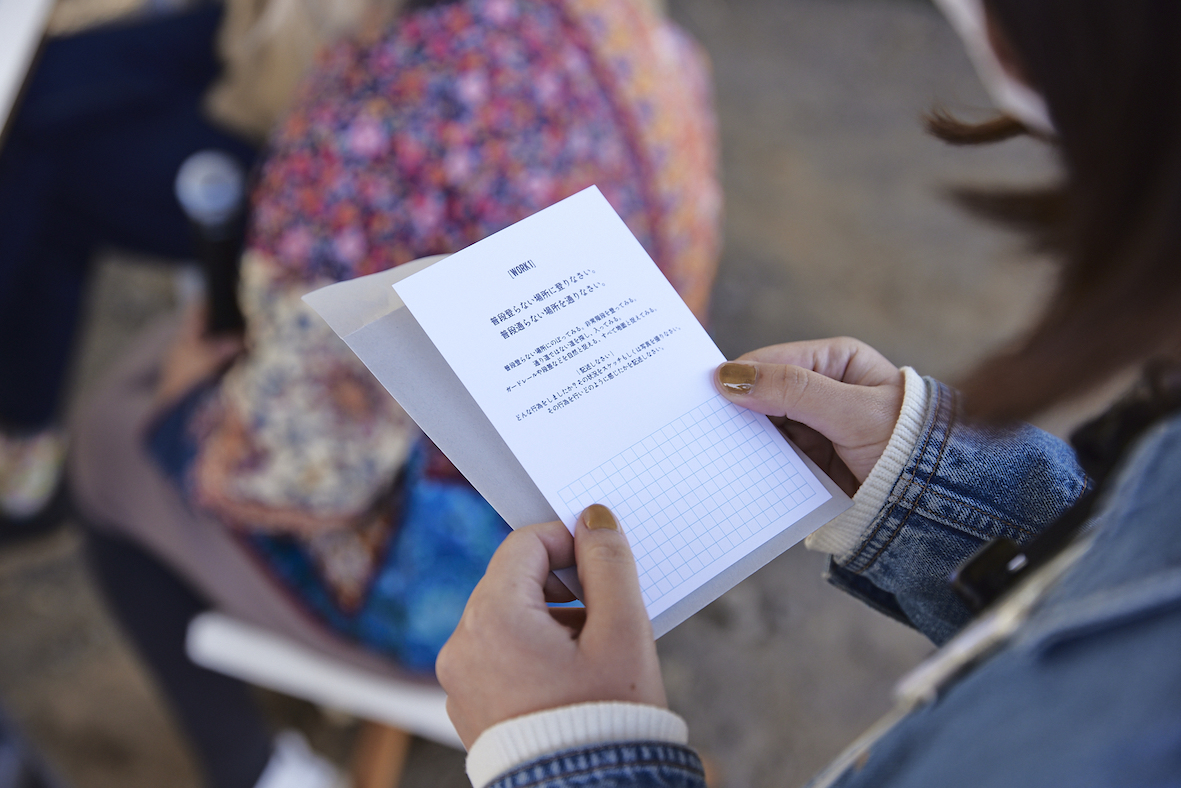

そういえば、成長するにつれて路地裏などの道以外にはあまり目がいかなくなった気がします。そんな大人と子供の違いを参加者の1人が「テリトリー」というワードで説明していました。

そういえば、成長するにつれて路地裏などの道以外にはあまり目がいかなくなった気がします。そんな大人と子供の違いを参加者の1人が「テリトリー」というワードで説明していました。

当日、JR国立駅から7分程度に位置する場所に、何かが始まりそうな予感のする大きなテントを設置。国立市で参加する方も含め、自宅やオフィスからオンラインを通じての参加となることから、特製の大きなスクリーンを設置しました。

当日、JR国立駅から7分程度に位置する場所に、何かが始まりそうな予感のする大きなテントを設置。国立市で参加する方も含め、自宅やオフィスからオンラインを通じての参加となることから、特製の大きなスクリーンを設置しました。